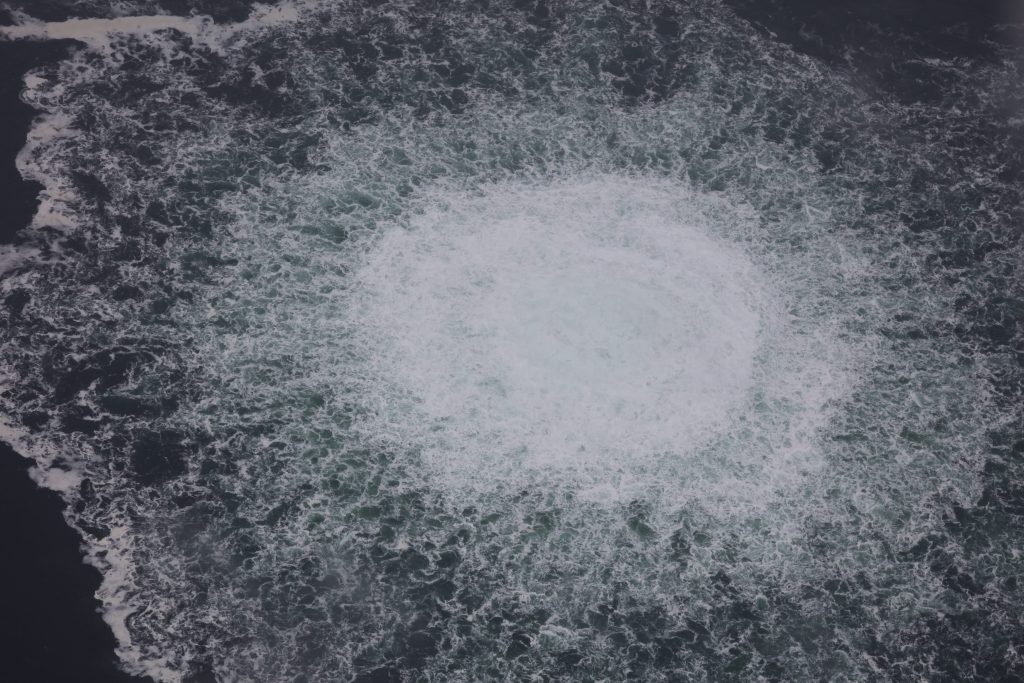

A finales de 2022, The Washington Post y The New York Times publicaron sendos artículos con un margen de unos pocos días sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 con un contenido similar. La noticia era que no había noticia. Las investigaciones del ataque del 26 de septiembre no habían arrojado ninguna prueba sobre su autoría. El Post apuntaba que, aunque los gobiernos occidentales se habían apresurado a acusar a Rusia, ahora algunos dudaban de que fuera así, sin tener ninguna teoría propia sobre el origen de las explosiones.

Lo único que sabían seguro era que no se podía tratar de un accidente. Algunos admitían que quizá sería imposible que las investigaciones arrojaran un resultado claro.

Un mes antes del ataque, Rusia había interrumpido el suministro de gas a través de Nord Stream 1 (el 2 aún no estaba plenamente operativo) demostrando que sus clientes dependían absolutamente de las órdenes que partieran de Moscú. Estaba claro que países como Alemania debían empezar a moverse para encontrar fuentes alternativas.

La conclusión general tras esta decisión rusa, aun más con la explosión posterior, sí era obvia: el suministro de energía no estaba garantizado y los gobiernos europeos debían darse prisa para tener preparadas sus opciones de cara a los próximos meses.

Seymour Hersh ya tiene una respuesta al enigma. En un artículo publicado en su blog personal en Substack, afirma que los gasoductos fueron destruidos en una operación militar norteamericana con la colaboración estrecha de Noruega. Buceadores especializados de la Armada colocaron los explosivos para que fueran activados por control remoto. Eso ocurrió tres meses después.

Los planes fueron discutidos en los nueve meses anteriores por un comité con representantes del Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado, dirigidos por Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca: «El tema que se trató no era si había que realizar la misión, sino cómo hacerla sin dejar pistas sobre su responsable», dice el artículo.

La identidad del autor de la información ha sido la que le ha dado relevancia al artículo en las redes sociales. Hersh, de 85 años, es una leyenda del periodismo norteamericano desde finales de los años sesenta por sus artículos de la matanza de My Lai en la guerra de Vietnam por los que recibió el Premio Pulitzer. Cubrió el Watergate para The New York Times con el que publicó varias exclusivas sobre las guerras secretas de EEUU en el sureste de Asia. En 2004, también publicó en The New Yorker artículos muy importantes sobre las torturas en la prisión de Abú Ghraib en Irak.

Todo empezó a torcerse unos diez años después con otros dos artículos suyos. Escribió en 2015 que la eliminación de Osama bin Laden fue una operación conjunta de EEUU con el Ejército y los servicios de inteligencia paquistaníes (hablé del reportaje en este artículo). Basándose en fuentes anónimas, habitualmente las únicas disponibles en estas cuestiones, afirmaba que el líder de Al Qaeda había sido un prisionero del ISI (los servicios de inteligencia de Pakistán) en Abbottabad desde varios años antes.

Los generales que dirigían a los militares y espías aceptaron colaborar en lo que a todos los efectos suponía una doble humillación para sus fuerzas. Quedaba de manifiesto que Bin Laden había estado escondido durante años en una casa situada a escasa distancia de una gran academia militar. Además, la operación de los SEAL norteamericanos suponía una violación de la soberanía paquistaní y reducía el prestigio interior de dos fuerzas que se precian de ser las dos únicas instituciones que funcionan en el país, a diferencia de los ineptos gobiernos civiles.

Las razones que Hersh empleaba para apuntalar la información de sus fuentes anónimas eran imposibles de creer para cualquiera que conociera cómo funcionan el Ejército y el ISI en Pakistán. No necesitaban el permiso norteamericano para operar en Afganistán. Llevaban haciéndolo desde los años ochenta.

Otro artículo sobre los ataques con armas químicas en la guerra de Siria había sido recibido con el mismo escepticismo un par de años antes. The New Yorker no había querido publicarlo a pesar de su larga colaboración con el periodista, que lo sacó en London Review of Books. Sostenía que el gas sarín podía haber sido obtenido por los insurgentes sirios.

El artículo sobre el sabotaje de los gasoductos cuenta con debilidades similares. Establece una teoría alternativa a la publicada por la mayoría de los medios con una información entre discutible e increíble para justificar las revelaciones más explosivas.

Sostiene que la operación para destruir los gasoductos comenzó muchos meses antes de la invasión rusa de Ucrania con el objetivo de cortar para siempre la dependencia europea del gas ruso. La prioridad de sus autores era ocultar el rastro de la autoría por las consecuencias que acarrearía en las relaciones con Europa y Rusia. El hecho de que varios departamentos del Gobierno, con la presencia nada menos que del principal consejero de política exterior del presidente, significaba que si encontraban la manera de que el ataque fuera viable y secreto sólo necesitarían ya el visto bueno de Joe Biden.

Hersh utiliza una frase de Biden pronunciada en público el 7 de febrero, tres semanas antes de la invasión, para reforzar la idea de que EEUU haría lo que fuera necesario para acabar con el gasoducto: «Si Rusia invade (…), no habrá más Nord Stream 2. Acabaremos con él». Pero Nord Stream 2 no estaba funcionando en ese momento. Quien sí lo hacía era Nord Stream 1 a pleno rendimiento. Por mucho que a EEUU no le gustara, el gasoducto 1 era esencial para Rusia y para Alemania. Y era obvio que en caso de invasión ese suministro de gas sería una de las principales víctimas del conflicto.

A partir de la invasión, Moscú comenzó a utilizar ese gasoducto como herramienta para presionar a Alemania. El Gobierno alemán ya había decidido buscar fuentes de suministro alternativo, como lo prueban múltiples declaraciones públicas.

El descenso de la exportación de gas ruso a Europa comenzó antes de la voladura de Nord Stream. Obviamente, luego la caída se acentuó. En los últimos meses, las exportaciones se hundieron hasta el nivel más bajo de los últimos cuarenta años. A Europa le hubiera venido mejor que ese descenso fuera más gradual con vistas a lo que podría ocurrir este invierno. Al final, Alemania y otros países consiguieron llenar sus depósitos recurriendo a otras vías y se vieron favorecidos por las temperaturas, que hasta ahora no han sido más frías de lo normal.

Noruega fue el aliado esencial en la operación, según Hersh. El artículo comete un error ridículo. Cuenta que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, es un halcón antirruso y que «era un radical sobre todo lo relacionado con Putin y Rusia que había cooperado con la comunidad de inteligencia norteamericana desde la guerra de Vietnam». Stoltenberg nació en 1959, con lo que sólo era un adolescente cuando acabó esa guerra.

Sobre los dragaminas y aviones utilizados supuestamente por Noruega, hay serias dudas de que estuvieran en esa zona, al menos según los datos públicos disponibles, según este hilo.

Otro argumento defendido por Hersh es que Noruega obraba por interés económico. Podría así vender más de su gas en Europa. Las cifras no confirman esa sospecha. El país nórdico superó en 2022 a Rusia como el principal exportador de gas a Europa gracias a las sanciones a Moscú y a la interrupción del suministro de gas ruso en varias ocasiones y por razones no justificadas, lo que confirmaba que había dejado de ser un exportador fiable.

La producción de gas noruego aumentó por tanto en 2022, aunque está cerca del máximo que puede alcanzar. Las previsiones son que se mantenga en 2023 en torno a los mismos niveles que el año pasado con 122.000 millones de metros cúbicos. Aumentarla dependería de la capacidad de encontrar nuevos campos gasísticos.

Hay otra razón que desmiente la idea de que a los noruegos les interesara intervenir en esta operación. Podría haber provocado una represalia rusa, de responsabilidad también difícilmente adjudicable, contra el gasoducto que conecta Noruega con Alemania. Eso les provocaría pérdidas económicas ingentes. El riesgo sería gigantesco y todo a cambio de acelerar algo inevitable: la reducción al mínimo de las exportaciones de gas ruso a Europa. Los noruegos sólo tenían que esperar sin necesidad de intervenir en una operación militar de la que no tenía el control.

La destrucción no completa de Nord Stream –una de las dos conducciones del número 2 no se vio afectada por las explosiones– continúa siendo un misterio. Todos los países de la zona cuentan con tecnología suficiente como para haber realizado el sabotaje. La dificultad de encontrar pruebas claras en el fondo del mar –ni el explosivo ni la técnica han podido señalar al sospechoso– permite a los implicados señalar a sus enemigos sin contar con pruebas sólidas.

Un artículo basado en una fuente anónima en un texto que contiene contradicciones y afirmaciones algo más que discutibles no permite llegar a una conclusión clara sobre el enigma y demuestra que Hersh abandonó ya hace años el estilo y solvencia que le convirtieron en uno de los mejores periodistas norteamericanos de su época.