Casi 50 años después de la difusión de los Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, The Washington Post ofrece ahora una serie de documentos que dejan patente el fracaso de la ocupación militar de Afganistán y la dramática diferencia entre la realidad y las declaraciones públicas de los responsables políticos y militares de las Administraciones de George Bush y Barack Obama.

Lo que se ha escrito en muchos artículos periodísticos desde hace 18 años aparece ahora confirmado por quienes tenían como misión ganar esa guerra, aunque ni siquiera tenían claro qué significaba la idea de ganar ni contaban con una estrategia viable.

Mientras políticos y generales afirmaban que se estaban haciendo «progresos constantes» en la guerra, en ocasiones con la intención de justificar el envío de más tropas, los que sabían qué estaba sucediendo en ese país sabían que sólo estaban ocultando fracaso tras fracaso.

Se trata de 2.000 páginas con transcripciones y notas de las entrevistas con más de 600 personas con conocimiento de lo ocurrido. Revelan que «se ha mentido de forma constante al pueblo norteamericano», en palabras de John Sopko, la persona que dirigió el proyecto de revisión de la guerra a través de un organismo llamado Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, conocido por las siglas SIGAR. El proyecto se llamó ‘Lecciones aprendidas’ y su principal objetivo era descubrir qué había fracasado. Esa oficina ha publicado varios informes, pero sin incluir los comentarios más críticos ni la mayoría de los nombres de los entrevistados. El periódico ha conseguido tener acceso a esos documentos, no a todos, gracias a la Ley de Libertad de Información.

Algunas frases son tan gráficas como sarcásticas, el tipo de comentarios que no aparecen en los informes oficiales. «Después de la muerte de Osama bin Laden, dije que Osama estaba probablemente riéndose en su tumba submarina al ver cuánto dinero nos estábamos gastando en Afganistán», dijo Jeffrey Eggers, exmilitar con experiencia en los SEAL y asesor en la Casa Blanca con Bush y Obama.

Más grave es la confirmación de las mentiras ofrecidas a la opinión pública para dar una imagen falsa y benévola de la ocupación. En definitiva, para sostener que se estaba ganando la guerra y que los actos violentos de los talibanes sólo reflejaban su nivel de «desesperación». En un reflejo casi idéntico a lo que ocurrió en Vietnam, las estadísticas se distorsionaban por razones políticas. «Cada dato era alterado para presentar la mejor imagen posible», dijo Bob Crowley, teniente coronel del Ejército y asesor de operaciones de contrainsurgencia.

«Era imposible crear buenas métricas. Intentamos usar el número de tropas (afganas) entrenadas, niveles de violencia, control del territorio, y ninguna ofrecía una imagen precisa», dijo en 2016 un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional no identificado. «Los datos fueron siempre manipulados durante toda la duración de la guerra».

La prioridad era justificar la presencia –a veces, aumento– de las tropas en Afganistán y que ese despliegue estaba dando los resultados deseados. Eso era especialmente acuciante en los años de Obama cuando el presidente fue convencido de aumentar el número de soldados a pesar de que se mostraba al principio reticente sobre la utilidad de la medida y había prometido sacar a todas las tropas antes del final de su presidencia. Una vez adoptada esa política, la Administración no podía reconocer en público que los resultados eran ínfimos o contraproducentes.

Un helicóptero toma tierra para evacuar a unos soldados norteamericanos en la provincia afgana de Paktika en 2009. Andrya Hill CC

Ni siquiera con una total superioridad de medios, es posible ganar una guerra que se prolonga con la ocupación posterior sin una estrategia definida. Los testimonios recogidos en el estudio inciden en la falta de un conocimiento real de la realidad política de Afganistán, por no hablar de su historia, así como del objetivo general de la misión y de las consecuencias de las acciones propias.

«Carecíamos de una comprensión básica sobre lo que es Afganistán. No sabíamos lo que estábamos haciendo», dijo en 2015 el general Douglas Lute, que dirigió el programa antidrogas en ese país en las dos administraciones. «¿Qué estamos intentando hacer aquí? No teníamos ni la más ligera idea de lo que nos estábamos proponiendo hacer».

«Los extranjeros leen en el avión ‘Cometas en el cielo’ (la novela de Khaled Hosseini que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo) y creen que son expertos en Afganistán. Nunca escuchan. Lo único en que son expertos es en burocracia», dijo el exministro Mohamed Essan Zia, uno de los pocos afganos interrogados para este estudio.

«Estamos intentando hacer lo imposible en vez de conseguir lo posible», opinó Richard Boucher, responsable del Sur de Asia en el Departamento de Estado entre 2006 y 2009.

Ni siquiera había una idea clara sobre quién era el enemigo –cómo había surgido y cuáles eran sus puntos vulnerables– sin la cual era imposible derrotarle. «¿Por qué convertimos a los talibanes en el enemigo cuando habíamos sido atacados por Al Qaeda?», se preguntaba Eggers.

Después de que Al Qaeda fuera eliminada en ese país, EEUU, con el apoyo de la OTAN, tuvo como prioridad la formación de un Gobierno estable, la celebración de elecciones y la protección de los derechos de las minorías, entre otros asuntos. Se vendió la ocupación como un intento de impedir que en el futuro otro grupo yihadista volviera a utilizar el país como base para lanzar atentados terroristas contra EEUU y Europa. El primer ministro británico, Gordon Brown, llegó a decir que se estaba combatiendo contra los terroristas en Afganistán para no tener que hacerlo en las calles de las ciudades europeas.

Sin embargo, los talibanes afganos nunca tuvieron una idea de yihad global, a diferencia por ejemplo de algunos grupos talibanes paquistaníes, y enfocaron su lucha de la misma forma que lo habían hecho las tribus afganas contra los británicos en el siglo XIX y los muyahidines contra los soviéticos en el siglo XX: expulsar a las tropas extranjeras que querían imponer ideas ajenas a las tradiciones locales.

Si bien su Gobierno había sido dictatorial, cruel y caótico, los talibanes se habían convertido en la principal fuerza política y militar de los pastunes afganos, el grupo étnico más numeroso del país. Representaban a una parte de la sociedad afgana de la que no se podría prescindir si se pretendía diseñar desde fuera su futuro.

«Un gran error que cometimos fue tratar a los talibanes igual que a Al Qaeda», dijo Barnett Rubin, quizá el único auténtico experto en Afganistán que trabajó en el Departamento de Estado. «Los principales líderes talibanes estaban interesados en dar una oportunidad al nuevo sistema, pero nosotros no les dimos esa oportunidad».

El periódico recuerda que Zalmay Khalilzad, que fue embajador de EEUU en Afganistán, está dirigiendo las negociaciones con los talibanes, hasta ahora sin éxito. En el estudio, aparece su opinión en 2016 sobre el error en no reconocer a sus dirigentes como interlocutores. «Quizá no fuimos lo bastante ágiles o inteligentes en contactar con los talibanes al principio, al pensar que estaban derrotados y que debían ser llevados ante la justicia, en vez de alcanzar algún acuerdo o reconciliación con ellos».

Entre 2002 y 2004, la actividad militar de los talibanes fue relativamente escasa por haber sido arrollados por el poder del Ejército norteamericano y la mayoría de sus líderes, obligados a huir a Pakistán o a zonas aisladas del país. Después, todo cambió, Washington pasó a centrarse en la ocupación de Irak y los talibanes recuperaron su fuerza. Su objetivo era hacer imposible la reconstrucción del país y lo consiguieron. Los norteamericanos comprobaron demasiado tarde que sus enemigos no podían ser derrotados militarmente.

Como ejemplo de la falta de interés de Bush en Afganistán, el Post ofrece un breve texto no conocido de su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, sobre el día en que propuso al presidente que se reuniera con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el general Dan McNeill, jefe de las tropas en Afganistán. «Él (Bush) dijo: ‘¿Quién es el general McNeill?’. Le dije que era el general al mando en Afganistán. Dijo: ‘Bueno, no necesito reunirme con él'», escribió Rumsfeld.

El periódico recuerda que el mismo día del discurso de Bush en un barco de guerra con la gran pancarta «Misión cumplida» en Irak –1 de mayo de 2003–, Rumsfeld anunció en Kabul «el fin de las principales operaciones de combate» en Afganistán.

Cuando en 2009 Al Qaeda ya no era una amenaza en el país, los responsables de la Casa Blanca obligaron a incluir el nombre del grupo terrorista en los planes estratégicos, porque era la única forma de vender a los norteamericanos la necesidad de mantener allí a miles de soldados. En uno de esos documentos, se dijo que «no se trataba de una guerra en el sentido convencional» con el fin de obviar las dudas legales sobre la ocupación que existían dentro del propio Gobierno estadounidense.

Todos los soldados del mundo no iban a conseguir levantar un Estado sobre las cenizas de una guerra que había acabado con un régimen que en realidad tampoco estaba al frente de un Estado moderno. Los norteamericanos optaron por inundarlo de dinero con proyectos muy alejados de la realidad económica del país y que sólo contribuyeron a extender la corrupción a todos los niveles.

«Afganistán no es un país volcado en la agricultura», explicó Rubin. «La mayor industria es la guerra. Luego, la droga. Luego, los servicios. La agricultura está abajo, en el cuarto o quinto puesto».

El cultivo de opio era la principal fuente de ingresos de amplias zonas del país. Pagar a los agricultores para que quemaran esas cosechas sólo servía para que al año siguiente aumentaran su producción. Destruirlas sin darles los recursos para cultivar otros productos que tuvieran una salida comercial hacía que los habitantes de esas zonas se entregaran a los talibanes, que permitían esos cultivos a cambio de un impuesto.

EEUU se ha gastado 9.000 millones de dólares en solucionar ese problema desde 2001. Afganistán fue el origen en 2018 del 82% de la producción global de opio, según datos de la ONU. La extensión cultivada es cuatro veces superior a la de 2002.

Washington puso en el poder a Hamid Karzai, un dirigente pastún que había tenido un cargo menor durante un tiempo en el gobierno de los talibanes y al que trajeron del exilio. Vendido como un moderado, sus modales suaves y declaraciones pragmáticas hicieron que la mayoría de los medios de comunicación occidentales lo considerara la gran esperanza.

«Nuestra política consistía en crear un fuerte Gobierno central, lo que era idiota porque Afganistán no se caracteriza por tener una historia de gobiernos centrales fuertes», dijo en 2015 una fuente no identificada del Departamento de Estado.

El resultado terminó siendo la creación de una estructura central corrupta, cuyo poder se basaba fuera de la capital en el apoyo a señores de la guerra, algunos elegidos en elecciones amañadas, que también reclamaban para ellos y sus partidarios una parte del botín.

Según el testimonio del coronel Christopher Kolenda, destinado en Afganistán en varias ocasiones, Karzai acabó formando una cleptocracia pocos años después de llegar al poder. «Me gusta usar una analogía con el cáncer. La pequeña corrupción es como el cáncer de piel. Hay formas de tratarlo y puedes acabar bien. La corrupción dentro de los ministerios, al más alto nivel, es como el cáncer de colon. Es peor, pero si lo pillas a tiempo, quizá salgas bien. La cleptocracia, sin embargo, es como un tumor cerebral. Es fatal».

Al permitir ese escandaloso nivel de corrupción, los norteamericanos destruyeron la legitimidad que pudiera tener el Gobierno. Todos los puestos importantes en la Administración –incluidos el Ejército y la Policía– podían comprarse con dinero. Y más tarde, los beneficiados necesitaban compensar con los sobornos los fondos invertidos.

Una de las consecuencias fue la existencia de miles de «soldados fantasma», un hecho conocido, y que también se produjo en Irak. Los mandos militares recibían fondos para mantener un regimiento o una división. Una buena parte de sus soldados sólo existían sobre el papel. Eran números por los que recibían dinero que coroneles y generales se embolsaban para pagar a tropas imaginarias.

La lectura de los testimonios sorprende a veces por lo mucho que recuerdan a experiencias históricas anteriores en las que otros imperios pensaron que un país tan atrasado como Afganistán sería fácil de someter.

En 2009, el periodista Steve Coll trazó las similitudes entre la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la norteamericana en 2001. Los soviéticos fueron incapaces de convertir sus logros tácticos gracias a su inmensa superioridad militar en una estrategia exitosa a largo plazo porque no pudieron detener la ayuda que los muyahidines recibían desde Pakistán, y a través de ese país de Estados Unidos. Nunca pudieron imponer su ideología en un país marcado por el peso de la religión y las instituciones tribales. No lograron establecer la unidad política del país. Les fue imposible poner en práctica una estrategia de reconciliación nacional que terminara provocando la división entre las fuerzas de sus enemigos.

Es un resumen que se ajusta bastante bien a los problemas de EEUU en ese país décadas después.

775.000 soldados norteamericanos han pasado por Afganistán desde 2001. Actualmente, 13.000 permanecen en el país.

—

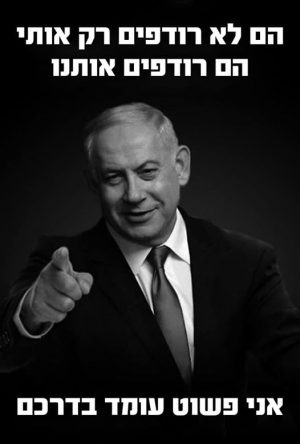

Netanyahu ha utilizado una estrategia típicamente trumpiana para acosar o atacar directamente a las instituciones del Estado que le han creado problemas con investigaciones de corrupción, como policías, fiscales o jueces. Israel no es el único país en que el presidente o primer ministro anuncia que los ataques contra él lo son en realidad contra todo el país o que las investigaciones judiciales se basan en maniobras de sus enemigos que buscan conseguir lo que no obtienen en las urnas.

Netanyahu ha utilizado una estrategia típicamente trumpiana para acosar o atacar directamente a las instituciones del Estado que le han creado problemas con investigaciones de corrupción, como policías, fiscales o jueces. Israel no es el único país en que el presidente o primer ministro anuncia que los ataques contra él lo son en realidad contra todo el país o que las investigaciones judiciales se basan en maniobras de sus enemigos que buscan conseguir lo que no obtienen en las urnas.