John McCain era un halcón. El senador de Arizona, fallecido a los 81 años, apoyó de forma agresiva todas las desastrosas guerras promovidas por EEUU desde 2001. Incluso se mostró dispuesto a promover una intervención militar en Irán, una alternativa aún más demencial en términos del coste que tendría en vidas. Fue un claro exponente del excepcionalismo americano, y siempre desde la vertiente más belicista.

Los principales medios de comunicación norteamericanos le homenajearon a las pocas horas de su muerte utilizando palabras como honor, dignidad y patriotismo. Sin duda, fue una figura muy por encima de lo habitual en la política de su país. Pero no muchos medios de comunicación pensaron en las víctimas de la idea de McCain sobre el papel de EEUU en el mundo o les dedicaron un espacio muy reducido.

Aun siendo el senador republicano con más experiencia en política exterior, también hizo la promesa de que la invasión de Irak iba a ser «una victoria arrolladora en un muy corto espacio de tiempo». Es cierto que muy pronto, en 2004, fue consciente de que esa previsión había sido una pura fantasía y de que las cosas no habían salido como se esperaba. De todo eso, dedicaba las mayores acusaciones a la incompetencia de Donald Rumsfeld al frente del Pentágono.

Su respuesta fue siempre reclamar un aumento del número de tropas de combate en una especie de reflejo de la política que había fracasado en Vietnam. En la campaña de 2008, se opuso a una retirada o reducción del número de efectivos –lo consideraba una rendición–, cuando el Gobierno iraquí ya exigía un calendario para iniciar ese proceso.

En abril de 2007, se había presentado en Bagdad para anunciar que la situación estaba mejorando. Si la opinión pública no era consciente de eso es porque los periodistas no estaban haciendo bien su trabajo (otra excusa que recuerda a Vietnam). Dio un paseo de una hora por un mercado de la ciudad junto a otros senadores, protegidos por una escolta compuesta por un centenar de soldados y cinco helicópteros, tres Black Hawk y dos Apache. McCain llevaba puesto un chaleco antibalas. Una muestra de normalidad y pacificación.

McCain era un raro ejemplo de político que terminaba reconociendo sus errores, a veces demasiado tarde. Sobre la invasión de Irak, dijo después que «no podía juzgarse más que como un error, uno muy grave, y tengo que aceptar mi parte de culpa en eso».

Un detalle que hay que reconocer. Un detalle que resulta insignificante comparado con centenares de miles de vidas perdidas a causa de una aventura imperial que se justificó con mentiras y la complicidad activa de políticos como McCain.

Su compromiso contra la tortura

John McCain era también un hombre valiente. Los obituarios de los medios norteamericanos destacan lógicamente los sufrimientos que padeció en la guerra de Vietnam, pero quizá sean más relevantes algunas de las decisiones que tomó en su carrera política. En la guerra, muchos realizan actos valientes sin ser muy conscientes de las consecuencias o simplemente porque ejecutan las órdenes recibidas. La guerra es un lugar en el que pensar demasiado puede llevarte más rápido a la tumba.

Los políticos son muy conscientes de las decisiones que pueden hacer que les abandonen sus votantes. Piensan mucho en ellas y el resultado es que pocas veces se atreven a recorrer ese camino.

Pocos ejemplos más claros de lo contrario hay que en la oposición de McCain a la tortura. George Bush incluyó en 2002 el waterboarding y otras formas de tortura entre las técnicas de interrogatorio permitidas a la CIA. El origen de esa orden estuvo en el estudio de un programa de los años cincuenta llamado SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape), un curso de entrenamiento para pilotos que pudieran caer en manos del enemigo y que debían ser preparados ante la posibilidad de sufrir un duro interrogatorio. Lo más probable es que los carceleros fueran soviéticos o de algún país aliado de la URSS, por lo que se hacía pasar a los pilotos por las técnicas que se suponía que utilizaba el adversario: privación del sueño durante días, obligar al preso a mantener posiciones físicamente insoportables, exposición a calor o frío extremos de forma sucesiva, y la técnica del waterboarding.

El waterboarding había sido ya utilizado por la Inquisición española con el nombre de tormento de toca.

McCain se opuso sin ambages a esas prácticas inhumanas, ilegales según las Convenciones de Ginebra, pero adoptadas por EEUU con el argumento de que los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda no eran combatientes de un Estado reconocido y porque además no se trataba de tortura en sentido estricto. El senador de Arizona fue el único político republicano relevante que no cayó en esa trampa y mantuvo una posición de principios con la que políticamente sólo podía salir perdiendo entre sus partidarios.

«Están amenazando con debilitar las Convenciones de Ginebra. No puedo dejarles que hagan eso. Lucharé contra ellos hasta el final, incluso aunque me cueste todo», dijo en una ocasión.

Cuando se presentó a las primarias republicanas para las elecciones de 2008, mantuvo su oposición a pesar de que la mayoría de los votantes de su partido apoyaban esas técnicas salvajes de interrogatorio. Y no eran sólo los republicanos. The New York Times no empezó a llamar tortura a esas técnicas hasta 2014.

No era una cuestión terminológica. Denominar tortura al waterboarding implicaba llamar torturadores a los norteamericanos que la llevaron a cabo, un paso inevitable que los políticos republicanos y muchos medios no estaban dispuestos a dar. Todos ellos, menos McCain.

«Deberían saber lo que es. No es un procedimiento complicado. Es tortura», dijo en esa campaña. «Todo lo que puedo decir es que se utilizó en la Inquisición española. Se utilizó en el régimen genocida de Pol Pot en Camboya y, según algunas informaciones, hoy se utiliza contra monjes budistas».

También fue valiente cuando, junto al senador demócrata John Kerry, contribuyó a poner fin con una comisión del Senado a la polémica sobre los prisioneros de guerra norteamericanos supuestamente abandonados por su Gobierno en Vietnam. Era poco más que una teoría de la conspiración a la que se ataron desesperados los familiares de los militares desaparecidos. Otros políticos republicanos prefirieron alimentar durante años una posibilidad no sostenida con pruebas sólidas para no contrariar a los familiares y ser criticados por ello.

McCain en Vietnam

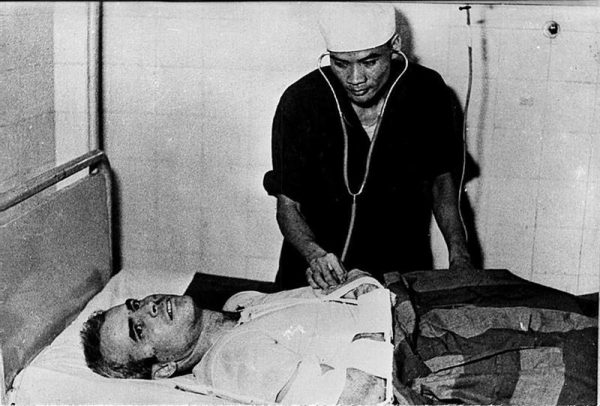

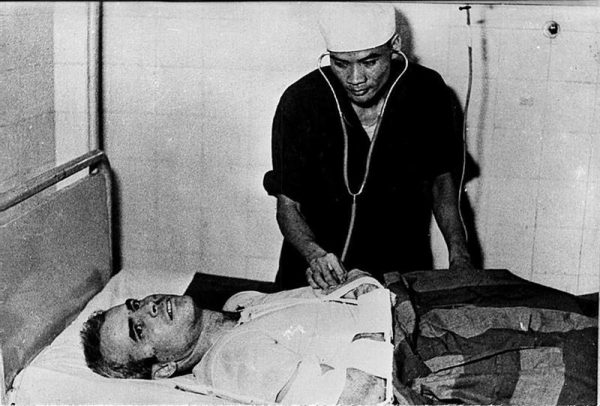

En octubre de 1967, McCain pilotaba uno de los aviones que participaron en el bombardeo de una central eléctrica situada en el centro de Hanoi. Su avión fue dañado de forma irreparable por un misil antiaéreo. Le dio tiempo a eyectarse pero en la explosión que catapultó su asiento se rompió los dos brazos y una rodilla. Cayó sobre un lago y salió a la superficie a duras penas.

Fue trasladado a tierra donde soldados y civiles le maltrataron con saña. Un soldado le rompió el hombro con la culata del fusil. Otro le clavó la bayoneta en el vientre. Por cruel que fuera, no era una reacción sorprendente. ¿Qué podía sentir esa gente ante un hombre enviado para matarles desde otro país a miles de kilómetros de distancia?

McCain, atendido en un hospital de Hanoi en 1967.

Durante varios años, los aviones norteamericanos arrasaron la infraestructura militar y civil de varias ciudades de Vietnam del Norte, en especial su capital, en lo que se llamó la operación Rolling Thunder.

En diciembre de 1967, el Pentágono informó de que había utilizado hasta entonces 864.000 toneladas de bombas en esos bombardeos. A efectos comparativos, hay que recordar que se usaron 653.000 toneladas de bombas en toda la guerra de Corea y 503.000 toneladas en el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial.

Las víctimas se contaron por decenas de miles. Una estimación de la CIA de finales de 1967 calculaba 27.900 bajas entre los militares y 48.000 entre los civiles (muertos y heridos). Para toda la operación Rolling Thunder, cálculos oficiales indicaron que 30.000 civiles vietnamitas murieron en esos ataques.

Todo ello para nada. El objetivo de esa campaña era forzar a los norvietnamitas a aceptar que no podían ganar la guerra y resignarse a presentarse derrotados en unas negociaciones. Nunca se rindieron.

McCain fue encerrado en la prisión que los presos norteamericanos llamaban de forma irónica Hanoi Hilton. No recibió tratamiento médico al llegar. Sus fracturas soldaron solas dejándole incapacitado en los brazos (desde entonces, nunca pudo subirlos por encima de la cabeza). Probablemente, habría muerto si no hubiera sido por la ayuda de dos compañeros de celda. Se salvó, pero al precio de una agonía terrible.

Después fue torturado en los interrogatorios y mantenido en confinamiento solitario durante dos años. Los guardas se cebaron con él cuando supieron que su padre era el almirante que mandaba la flota del Pacífico (y porque McCain no cedía y les dedicaba toda clase de insultos). Luego le enviaron a un hospital porque podía servir como recurso político.

McCain se negó a grabar un mensaje de corte propagandista con el que reconocer el daño causado. Aguantó todo lo que pudo hasta que tuvo que ceder. Nadie podría reprochárselo estando en esas condiciones. Él sí lo hizo. Pasó cinco años y medio como prisionero de guerra en Vietnam. Le ofrecieron la libertad antes, pero se negó a aceptarla si no salían antes presos que llevaban más tiempo que él allí.

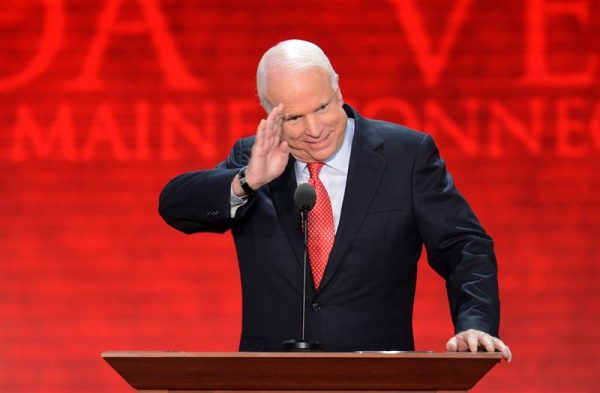

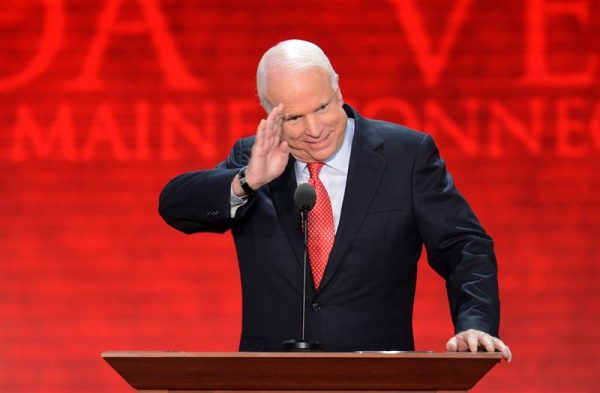

Adorado por los periodistas

McCain gozaba de una imagen excelente entre los periodistas, ya antes de que se convirtiera en el político republicano que con más credibilidad despreciaba a Donald Trump (no le votó en 2016). Su sentido del humor abrasivo y su genio irascible eran dos de las razones por las que caía tan bien. Y porque en una época en la que los políticos huyen de los medios, él estaba dispuesto a hablar con los reporteros con frecuencia, no tanto desde que Trump fue elegido.

En la campaña de 2008, cuando más se jugaba, no cambió de costumbre ni se mordió la lengua. El exsenador Phil Gramm, que era uno de sus consejeros económicos, comentó en público que la recesión era más un estado de ánimo que una realidad económica, con lo que los estadounidenses venían a ser unos quejicas.

Le preguntaron a McCain si Gramm tendría un puesto en una Administración presidida por él tras esa polémica. Cualquier otro político se hubiera limitado a marcar distancias con su asesor o restar importancia a las declaraciones. Lo que sea antes de dar más carnaza a los medios.

«Creo que el senador Gramm sería un probable candidato al puesto de embajador en Bielorrusia, aunque no estoy seguro de que los ciudadanos de Minsk le darían la bienvenida», respondió.

McCain en la Casa Blanca de Obama. Foto: Flickr White House.

Los periodistas le devolvieron esos favores contribuyendo a dar brillo a su fama de político de carácter independiente y no sometido a las miserias de la disciplina de partido («maverick», le llamaban una y otra vez). Es cierto que muchas veces hizo lo posible por llegar a acuerdos de consenso con senadores demócratas, pero a la hora de la verdad no era tan «maverick» como aparentaba. Siempre votaba con los suyos, lo que no era sorprendente en un conservador duro. Votó cerca del 90% de las iniciativas que la Administración de su odiado Trump llevó al Congreso.

Ya enfermo de cáncer, se permitió acaparar todos los titulares cuando dio el voto decisivo para tumbar el proyecto de ley de Trump con el que eliminar el Obamacare (la reforma sanitaria). Quizá fue una venganza personal más que una opción política. A fin de cuentas, él había votado contra el Obamacare cuando fue aprobado en el mandato del anterior presidente.

Derrotado en la cita decisiva

En el momento más importante de su carrera política como candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2008, McCain sufrió la derrota más clara y humillante (el escritor David Foster Wallace escribió un largo reportaje sobre su campaña, en general muy favorecedor).

Es posible que ningún otro republicano hubiera podido derrotar a Barack Obama justo cuando se desencadenó la crisis financiera propiciada por el absentismo de la Administración de Bush en la regulación financiera. Aun así, su campaña fue un desastre cuyo ejemplo más citado fue la elección de Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia, una política que parecía sacada de un reality televisivo y que demostró con creces su falta de aptitudes y conocimientos.

Más propio de esa campaña errática fue su decisión de suspenderla por unos días para viajar de improviso a Washington y ocuparse de resolver la crisis financiera. A la hora de la verdad, en una reunión de Bush con varios senadores, McCain no tuvo nada que decir.

Fue una de las pocas veces en su carrera en la que McCain se quedó mudo.

Guerra Eterna

Guerra Eterna